Le symptôme : un allié thérapeutique dans l’accompagnement des victimes de torture

Auteure : Dre Elisabeth de Preux

En tant que médecin généraliste j’ai été formée pour soigner mes patients : trouver une solution à un problème de santé ou à un symptôme. Je travaille comme généraliste au sein des Hôpitaux Universitaire Genevois, avec des victimes de torture à la consultation ambulatoire pour victime de torture et de guerre (CTG). La prise en charge des souffrances occasionnées par la torture est une mission difficile : être le témoin de l’expression de la souffrance psychique et physique des patients, se sentir responsable de leur mieux-être me plonge dans un profond sentiment d’impuissance, de doute, de confusion. Le but de la torture vise à l’anéantissement de l’être. Malgré cela, je perçois auprès de mes patients, un noyau précieux que la torture n’a pas détruit : la force de vie qui le pousse à se reconnecter à son être, malgré les clivages engendrés par le traumatisme. La discussion d’une situation clinique d’un patient en supervision et les lectures associées, ont apporté un nouveau concept dans ma pratique médicale: revisiter le sens du symptôme, non comme un mal à combattre, mais comme l’appel d’un être en quête d’intégrité demandant à être rencontré dans toutes ses parts. Intégrer ce nouveau concept nécessite un changement de positionnement dans lequel le médecin n’est plus à la recherche de solution, mais dans l’accompagnement de l’émergence de l’être.1, 2 Appliquer une telle approche, humaniste, prend tout son sens dans ce type de consultation, où la victime de torture souffre plus que tout d’une pathologie de l’être, d’une impossibilité d’être.

M. T est une jeune patient d’origine Tamour, arrivé en Suisse en 2015, en cours de procédure d’asile. Lors de la guerre civile au Sri-Lanka, il est accusé par le gouvernement d’être un partisan de l’organisation séparatiste luttant pour l’indépendance d’un état tamoul. Il est emprisonné durant deux ans, période durant laquelle il est victime quotidiennement de tortures sous l’emprise de produits pharmacologiques. Après sa libération, en raison de menaces persistantes, ses parents l’envoient à Genève rejoindre sa sœur, pour y déposer une demande d’asile politique. A son arrivée en Suisse, il est hospitalisé en milieu psychiatrique à Bâle. Un diagnostic d’état de stress post-traumatique et de crises psychogènes non épileptiques (CPNE) est posé. Il est transféré à Genève, où il est logé dans un foyer pour requérants d’asile. Une demande de prise en charge somatique et psychologique à la CTG est demandée par l’infirmière du foyer.

M T. bénéficie dès lors d’un suivi somatique par moi-même à raison de 1x/mois en présence d’une interprète, d’un suivi psychiatrique et d’un soutien psychologique (par mes deux collègues). Les deux premières consultations somatiques permettent de poser le cadre (notre mission, notre fonctionnement, énoncer le principe du secret médical) et de récolter quelques éléments anamnestiques cités ci-dessus. Le contact avec M. T est difficile : il est mutique, absent, replié sur lui-même, fixe le sol. La récolte d’une anamnèse me semble impossible. Le patient ne formule aucunes plaintes médicales. Lors de la 3ème consultation, j’aborde les raisons de son hospitalisation à Bâle. Suite à son emprisonnement, il me dit souffrir en effet de crises d’épilepsie (tremblements incontrôlables), diagnostic posé au Sri-Lanka. Je lui propose un bilan de santé de base avec une prise de sang. J’évoque également la possibilité de consulter un neurologue afin de faire le point sur son symptôme (étant moi-même dans l’incertitude, car le bilan fait à Bâle est indisponible). Le patient évoque sa crainte des injections, refuse la prise de sang et refuse de voir d’autres médecins. Dès la 4ème visite, M. T. présente systématiquement au début de la consultation, des CPNE d’une durée d’environ 30 min (crises qu’il présente aussi lors des consultations avec mes collègues). Dépassée par l’apparition et la gestion des CPNE, je présente la situation de M. T lors d’une supervision de groupe intra institutionnelle de la CTG, d’une durée de 1h30.

Le premier point abordé par le superviseur est l’analyse de l’impact émotionnel engendré par le symptôme à mon égard. Je vis un sentiment d’effroi, d’impuissance, d’incompétence, de perte de contrôle, de doute quant à mes connaissances et ressources thérapeutiques. La surcharge émotionnelle influence ma relation avec le patient et ma prise en charge thérapeutique : un mouvement d’évitement et de rejet a lieu (je ne veux plus voir le patient). Le positionnement du soignant est un des piliers essentiels pour une prise en charge de qualité pour ce type de patient. Comment est-il possible de partager les émotions du patient, d’être véritablement attentif à la personne qui est en face de soi sans se mettre soi-même en détresse ? La supervision m’a aidé à mettre en lumière mes connaissances d’outils d’approche psychocorporelle me permettant de percevoir dans l’immédiateté le vécu émotionnel du patient, de le comprendre et de l’aborder avec plus de compassion.3 Cependant, je me rends compte avoir peur de les utiliser en milieu hospitalier par crainte de non conformisme.

Une autre question abordée par le superviseur, est la suivante : qu’est ce qui est en train de se rejouer autours de ce symptôme durant la consultation? Cette réflexion m’éclaire sur le fait que je réduis le patient à un problème effrayant à résoudre, je ne perçois plus l’être humain, je le déshumanise et ainsi je reproduis les effets de la torture. En effet, la torture s’acharne à déraciner l’individu de son appartenance humaine, altère les possibilités des victimes d’interagir avec autrui. Ce positionnement est donc ainsi anti-thérapeutique et retraumatisant. Un fondement de la prise en charge de tels patients est avant tout de pouvoir les restituer dans leur humanité. Ainsi perçu comme un humain, le patient perçoit que ce n’est pas lui qui est horrible, mais les faits. Le travail d’intégration peut alors commencer.2

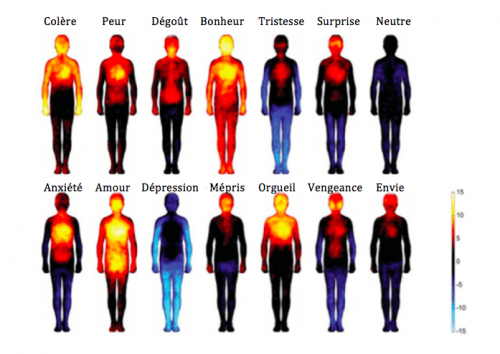

Le sens du symptôme, sa raison d’être est ensuite traitée lors de la supervision. Le corps peut être le siège de l’expression de la souffrance psychique, du bouleversement interne provoqué par le vécu traumatique du patient. Ce dernier peut utiliser son corps comme langage. Les tortures vécues par M. T se trouvent en dehors du champ du dicible, de l’imaginable. Le symptôme dont souffre M. T serait-il un moyen de narrer une partie de son histoire (mise en scène d’une scène de torture ?), ses souffrances internes et de bénéficier ainsi de reconnaissance et de validation des émotions ressenties ? Le symptôme pourrait ainsi être abordé, non pas sous l’angle d’un mal à guérir, mais sous l’angle d’un processus sain durant lequel le patient tente une amorce de reconnexion du soi clivé, et ainsi donc du travail d’intégration et de compréhension.2, 4

Ma collègue psychologue qui suit également M. T, a partagé lors de la supervision des dessins faits par le patient. La discussion autours de leur symbolique a mis en avant l’hypothèse que le patient a en lui une énorme pulsion de vie à explorer. Ceci m’a donné l’idée d’un possible accompagnement thérapeutique corporel, afin de développer sa conscience corporelle comme ressource somatique et d’en faire un allié plutôt qu’un corps meurtri uniquement.

Les thèmes abordés lors de la supervision, éclairés par les lectures théoriques, ont influencé mon positionnement et m’ont permis d’accompagner le ressenti du patient dès la consultation suivante, plutôt que de me focaliser sur la gestion du symptôme. J’ai également mis en pratique mes ressources, afin de ne plus subir le flot émotionnel exprimé durant la consultation. Durant la crise qui a suivi la supervision, j’ai pu ainsi observer les potentielles émotions vécues par le patient et le rassurer. Ceci a eu un effet immédiat sur la durée de la crise qui s’est raccourcie. Ainsi j’ai eu du temps pour reformuler avec le patient ce que j’ai observé avec les émotions perçues, ouvrant ainsi la porte à un échange. Cette nouvelle rencontre avec le patient a éveillé en moi un réel intérêt de découvrir ce qu’il veut partager : sa souffrance quotidienne, sa peur constante, sa représentation du symptôme (« j’ai honte, je fais peur à tout le monde, je suis fou ») et ses effets (repli sur soi, désocialisation : il ne sort plus et vit dans la crainte d’avoir des crises). Nous avons même été étonnés par un sentiment de soulagement et de sérénité qu’il ressent juste après les crises.

Le fait d’accueillir en consultation le patient comme un être humain digne, et non comme une problématique source d’effroi, a eu un impact sur plusieurs plans. Les crises durant les consultations ont cessées (après deux consultations). Du temps est ainsi disponible pour aborder peu à peu différents points tels l’origine du symptôme, les facteurs déclenchants, l’évolution, ses craintes. Après trois consultations, M. T verbalise une nette amélioration, ce qui l’encourage et lui donne de l’espoir. Nous observons (lui et moi) un changement dans son langage non verbal : il parle en me regardant dans les yeux, il me serre fort la main lors des salutations, il a le regard plus vif. Il évoque des modifications sur ses capacités relationnelles auprès de son entourage (ose refuser la pression formulée par sa sœur demandant d’être présente durant les consultations). Il mentionne que certaines personnes maintenant, n’ont plus peur de rester avec lui en raison de ses crises. Il peut en rigoler et révéler que c’est « un bon moyen de se faire des amis tamouls de confiance qui savent prendre soin de lui sans jugements ». Sur le plan somatique, il décrit l’apparition de sensations désagréables de certaines parties du corps à la suite de cauchemars. J’introduis ainsi une approche corporelle afin qu’il se reconnecte à ses ressources physiques. Je découvre un patient qui dès lors se reconnecte à sa curiosité, à un état de joie et d’émerveillement (son corps peut être source de terrain de jeu et de sensation agréable). Après quatre consultations, des besoins plus précis émergent. Il désire consulter un neurologue afin de bilanter des séquelles de blessures de guerre. Concernant les démarches pour l’obtention de l’asile politique, il émet la volonté et la disponibilité psychologique d’aborder avec ma collègue psychologue, le récit de torture détaillé afin d’établir le rapport médical demandé par le Secrétaire d’Etat aux Migrations. Cette démarche est importante pour les victimes de torture. Elle représente en effet, une forme de reconnaissance des souffrances par les instances politiques et du point de vue thérapeutique, permet également l’élaboration et l’intégration du traumatisme.

La réflexion apportée par l’étude du suivi de Mr T en supervision m’a permis de revisiter le concept de relation thérapeutique entre médecin et patient ainsi que le concept du symptôme. En effet, si le symptôme est perçu comme un moyen thérapeutique pour le patient de se reconnecter au soi qui demande à s’exprimer, et non uniquement comme problématique à taire, notre rôle s’en trouve totalement modifié. Le médecin est alors celui qui aide à guérir, celui qui accompagne le patient sur le chemin de la guérison (déploiement) plutôt que celui qui « guéri ».1 Appliquer ce concept dans ma pratique médicale me permet de prendre peu à peu confiance dans le fait que l’accompagnent peut soulager le patient dans sa souffrance et me permet de me détacher peu a peu de ma compulsion à devoir absolument soulager, guérir, taire un symptôme, à me porter entièrement responsable de leur bien être et sortir d’un schéma d’empathie délétère.

Bibliographie : 1. Gojard, S. Maieusthésie, ça change tout. Nexus, mars-avril 2016;103:82-97 2. Tournebise, T. Post-traumatique, stress majeur et souffrance psychique. 01 mai 2017 http://www.maieusthesie.com/nouveautes/article/post-traumatique.htm (accès le 24 août 2017) 3. Kapanci L., Langhart J., B Lembo A. et al. Même pas mal. Rev Med Suisse 2016;12;1113-1113 4. Gressot G. Vecteur, sens, signification, symbole. Actualités psychosomatiques 2005;8:5-11